監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

交通事故によって怪我をした場合、入院や診察の通院した以外に慰謝料の支払いを求めることができないのでしょうか。

本ページでは、入院や診察のために通院した以外にリハビリ治療を行った場合の慰謝料の支払いを受けることができるのか、リハビリ治療をする際の注意点などを解説します。

リハビリ期間の慰謝料は請求できる

交通事故で怪我をした場合には、治療をする必要がありますが、その治療は医師による診察だけでなく、リハビリ治療によってけがの回復を促すことになります。その意味で、リハビリも治療なのです。そのため、医師の診察を受けたときだけでなく、リハビリを行っている期間も治療期間として、慰謝料の請求をすることが可能です。

入通院慰謝料がもらえるのは症状固定と判断されるまで

入通院慰謝料は、交通事故による怪我の治療期間や治療日数に対応して算出されるものです。入通院慰謝料の対象期間は、交通事故発生日もしくは初診日から、治療終了日もしくは症状固定日となります。

症状固定日とは、医師が、これ以上治療しても治療の効果が見込めないと判断した日のことで、これ以上治療やリハビリの必要がないということを意味します。そのため、症状固定日後の慰謝料をもらうことはできません。

リハビリ期間の慰謝料請求が認められないケースもある

リハビリ期間も、入通院慰謝料の請求をすることが可能ですが、リハビリをしていたらなんでも慰謝料請求をすることができるわけではないことに注意が必要です。

交通事故との因果関係がない

交通事故による賠償を求めるためには、交通事故と直接関連のある損害でなければなりません。交通事故と関係のないリハビリを行っても、入通院慰謝料を求めることはできません。

過度の通院

交通事故による賠償を求めるためには、交通事故と直接関連のある損害でなければならず、治療との関係でいうと、治療の必要性が認められる範囲での治療に限られます。そのため、たくさんの病院に行ったり、一日に何度治療を行ったりなど、過度な治療を受けたとしても、必ずしも賠償を受けられるものではありません。

治療の頻度や治療方法については、医師と相談して決める必要があります。

漫然としたリハビリ治療

リハビリ治療が入通院慰謝料に含めて算出されるのは、リハビリ治療が怪我を直すために必要な治療だからです。そうすると、怪我の回復のために効果的なリハビリ治療を行う必要があります。

そうすると、同じリハビリ治療を長期間継続したり、治療の効果を振り返らなかったりするようなな漫然としたリハビリ治療を行っていると、必要な治療と判断されず、慰謝料を求めることが難しくなります。

リハビリ知用の内容については、症状を詳しく医師に伝え、定期的に医師に確認をしてもらう必要があります。

リハビリ通院中の慰謝料を請求する場合の注意点

転院する場合は事前に連絡する

治療を継続している間に、治療の効果を上げるため転院をすることもあると思います。しかし、医師や保険会社に何も言わずに転院すると、治療を終了したと誤った判断がされる危険があります。転院をする際には、医師や保険会社に、事前に、転院することを伝えることが重要です。

整骨院への通院は整形外科医に許可をもらってから

整骨院等は、法律上は医療機関ではないため、治療としてみなされないことが多いです。整骨院で治療を行いうためには、整骨院での施術が、医師の指示のもと行われる治療であるということが必要となります。そのため、整骨院等への通院をする場合には、整形外科医の許可、指示をもらってから通院をして下さい。

もっとも、整形外科医の許可や支持があったとしても、治療として判断されないことも多いですので、可能な限りは整形外科での治療を受けた方が良いです。

保険会社による治療費の打ち切りに安易に応じない

保険会社は、事故の態様によっても異なりますが、事故日から3カ月を経過してから、治療費の事前支払いを打ち切るとの連絡が入ることが多いです。しかし、治療が必要か否かは、最終的には医師が判断することです。

そのため、保険会社から治療費打ち切りの連絡が入ったとしても、すぐに受け入れることなく、速やかに医師に伝え、治療の必要性について確認をした方が良いです。

健康保険を使う場合は150日ルールに気を付ける

健康保険を利用してリハビリをする場合、医師がリハビリ治療の継続が必要であると判断しない限り、発症から150日間を上限としてリハビリを行うことができると定められています。そのため、健康保険を利用してリハビリ治療を行っている場合には、基本的には、150日を超えるとリハビリ治療をすることができなくなります。

適正な慰謝料を受け取るために必要なこと

リハビリは適切な頻度で通う

これまで記載している通り、症状がある限り、入院や通院、リハビリ治療などを継続的な治療を行って治癒を目指すわけですが、リハビリ治療を行うときには、過度に治療をすると、治療の必要性がないとして慰謝料の請求ができなくなる危険もあります。そのため、リハビリ治療を行う際には、医師に相談をしながら、適切な頻度で治療を行うことが重要です。

弁護士基準で請求する

弁護士が介入すると、弁護士基準といって、基本的には事故日から治療終了日もしくは症状固定日までの期間で算定します。弁護士基準で算定する場合、通院頻度というよりは治療期間で算出するので、治療日数は関係ないと思われるかもしれません。

しかし、治療があまりにも高頻度である場合や逆にほとんど治療を行っていない場合などは、減額をされることもあります。適切な治療を行うことは、弁護士基準で算定したとしても必要なことですので、医師の指示を仰ぎながら治療を受けることが重要です。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

リハビリ期間の慰謝料を適正な金額で受け取るためにも弁護士にご相談ください

入通院慰謝料の算定においては、3つの基準があり、基準によって受け取れる慰謝料の金額も異なります。また、算定の基準が決まったとしても、最終的な金額に関して、通院頻度や治療の内容を考慮して金額を増減額させることも考えられます。

リハビリ治療を含め、適切な慰謝料をもらうためには、専門的な知見から判断、請求することが必要となりますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

配偶者からのモラハラに耐えかねて、別居や離婚を決意される方もいるでしょう。しかし、モラハラ配偶者に離婚を切り出しても、素直に離婚に応じてくれることは多くありません。それまで配偶者をないがしろにしてきたにもかかわらず、いざ離婚されそうになるといつまでも離婚を拒否し続けます。

今回は、どうすればモラハラ配偶者と離婚できるのかについてご説明します。

モラハラ配偶者が離婚に応じない理由

プライドが高い

モラハラ配偶者が離婚を拒否する理由のひとつは、プライドが高いことです。

モラハラをする配偶者は多くの場合プライドが高く、配偶者を自分より下だとみなしています。そのため、自分より下であるはずの相手から離婚を切り出されることや、相手の希望通りに物事が進むことを負けだと感じ、なかなか離婚に応じようとしません。

自分に自信がない

他にも、モラハラをする理由のひとつは、自分に自信がないことです。他人よりも優れている部分がないと思っているため自分に自信がなく、身近にいる配偶者をモラハラによって自分の支配下に置くことで、自分の自尊心や心の平穏を保っています。

そのため、離婚をしてしまうと自分の優位を確認できる相手がいなくなってしまうので、離婚に応じることができないのです。

自分が正しく、離婚請求される理由がないと思い込んでいる

自分の発言がモラハラだと思っていない場合、例えば相手のためを思って言っているのだから自分は正しいと思っているモラハラ配偶者は、離婚を要求される理由が理解できず、離婚に合意しようとしません。

このタイプの配偶者は、自分に非があるとは思っていないので、相手がどれだけ離婚したいかを説明しても、理解できるまでに時間がかかるか、最後まで理解することができません。

モラハラ配偶者が離婚してくれない場合の対抗手段

証明できる証拠を集める

モラハラ配偶者は、自分の言動がモラハラに該当することを自覚していないことが多いです。そのため、協議や調停で説得するために、相手の言動を証拠として集めておく必要があります。また、話合いで相手が納得しない場合には裁判をする必要がありますが、訴訟でモラハラを証明するためには、客観的な証拠が必要になります。

ただ、相手の言動を咄嗟に録音することは実際には困難です。そのため、日頃から相手の言動を日記などで記録しておく必要があります。

別居してみる

モラハラ配偶者と離婚するためには、別居することが大きなきっかけとなることがあります。

別居することで、モラハラ配偶者にもこちらが本気で離婚したいということが伝わり、離婚に応じてくれることがあります。また、相手が応じなくとも、別居が長期化することで、夫婦関係が破綻しているとして、裁判でも離婚が認められやすくなります。

事前に別居することを伝えると、相手が別居に抵抗する可能性が高いので、別居時に置手紙を残すか、別居後にメールで離婚する意思があることを伝えると良いでしょう。

子供がいる場合

お子様がいる場合、モラハラ配偶者の下にお子様を置いて別居することは難しいと思います。別居後にモラハラや暴力がお子様に向かう可能性が高い場合には、お子様を連れて別居することを検討した方が良いでしょう。

ただ、状況によっては、お子様を連れて出ていったことが「違法な連れ去り」と判断されて、親権を取るうえで不利な事情となる可能性があります。しかい、相手のモラハラから逃れるための別居の場合には、お子様を連れていったことに正当な理由があるとされる可能性があるため、弁護士にも相談しながら進めると良いでしょう。

経済的に不安な場合

別居後の生活に経済的な不安がある場合は、実家や親族に頼るというのも一つです。また、相手が生活費を払わない場合は、婚姻費用を請求する調停を申し立てることも検討した方が良いでしょう。

実際には、周囲に全面的に頼るのが難しいことも多いので、別居前には一定期間分の生活費を貯めておくと落ち着いて離婚協議を進めることができます。

弁護士等、第三者に相談する

モラハラ配偶者と離婚するためには、どのような証拠が必要なのか、どのようにすれば良いのか、また別居してから離婚するまで経済的に生活していけるのか、など多くの不安や懸念点があると思います。

そのような場合には、公的機関であれば、都道府県や市区町村が設置している配偶者暴力相談センター、警察の窓口に相談すると良いでしょう。また、婚姻費用の請求や具体的な離婚までの道筋を考えるうえでは、法律の専門家である弁護士に相談してください。

モラハラ夫と離婚の話し合いをする際の注意点

相手の一時的な態度に騙されない

モラハラ配偶者に離婚を請求すると、一転してこれまでの行動を謝罪したり、反省したからもう離婚は考え直してほしいと懇願したりしてくることがあります。しかし、こうした行動は、多くの場合離婚を回避するためのその場しのぎのものに過ぎません。そのため、同居を再開すると、これまでと同じように、モラハラが再開することが多いです。

一度離婚をすると決めたら、相手の態度や行動に振り回されないようにしてください。

話し合いは第三者に介入してもらう

モラハラ配偶者と直接離婚のための話合いをすることはおすすめしません。それまでの生活で精神的な上下関係が構築されてしまい、相手と対等な立場で反論することが多いということや、モラハラ配偶者の高圧的な言動に委縮してしまい、相手の言いなりになって離婚を断念してしまうことが多いからです。

そのため、モラハラ配偶者と話し合う際には、一対一で話すことはせず、家族や友人などの第三者に立ち会ってもらって、話し合うのが良いでしょう。

第三者がモラハラ夫の外面の良さに騙されてしまうことも…

夫婦の話合いに立ち会う第三者としては、それぞれの両親や共通の友人が考えられますが、モラハラ配偶は外面が良いことが多く、むしろあなたに問題があると思われて関係の修復を勧められることもあります。

そのため、相手の外面の良さに騙されないように、弁護士を代理人として交渉を進めるのが良いでしょう。弁護士であれば、全面的にあなたの味方として交渉を進められ、相手の外面の良さに騙されることもありません。

離婚してくれないモラハラ配偶者との離婚に成功した事例

モラハラに悩んだご依頼者様が離婚調停を申し立てたものの、相手が復縁に応じず、調停が長引いていた事案では、弁護士が介入してご依頼者様の離婚意思を毅然と示したことで、モラハラ配偶者もご依頼者様の離婚意思が強いことを認識し、早期に離婚を成立させることができました。

モラハラ離婚に関するQ&A

うるさく言うのは私のためだと言ってモラハラを正当化し、離婚してくれません。離婚できないのでしょうか?

相手が自分のモラハラを自覚できなくても、離婚ができないということはありません。モラハラ配偶者の場合、最後まで自分がモラハラをしていたと理解できないことも多いです。

しかし、自分の言動がモラハラと認識できなくても、相手が別居し、弁護士を入れて離婚調停を申し立てて来れば、夫婦関係を続けることは難しいと分かります。そのため、相手が離婚を拒否しても、代理人を入れて、離婚意思が固いことを伝えることが重要です。

相手のモラハラに耐えられず不倫したことがばれました。それでも離婚してくれない場合、どうすればいいでしょうか?

不倫した側から離婚を請求する場合、夫婦関係を破綻させた側からの離婚請求として、裁判では離婚が認められない可能性があります。

しかし、絶対に離婚ができないというわけではなく、慰謝料等の条件面で譲歩することで、相手と合意のうえで離婚をすることはできます。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

モラハラ配偶者が離婚してくれない等、お困りの場合は弁護士へご相談ください

モラハラ配偶者と離婚することは、精神的な負担が非常に大きいです。同居期間中のモラハラで精神的に疲弊しているため、離婚を拒否する相手と粘り強く交渉することは難しいでしょう。

そのような時に、弁護士であれば第三者として粛々と離婚協議を進めることができるため、離婚のための精神的な負担はぐっと少なくなります。また、どのようなタイミングで別居や調停をすれば良いのか、最適なアドバイスができます。

モラハラをしてくる配偶者と離婚をしたいがどうすればいいのか分からないという方がいらっしゃったら、是非弁護士にご相談ください。

苦しい結婚生活から一変して、離婚後は解放的な気持ちになれると思っていたところ、意外にも離婚を後悔してしまう方も少なくないかもしれません。そのような事がないよう、離婚すべきかどうか、離婚をするならばどのような準備をしておくべきか、以下で解説をしていきたいと思います。

男女共通で離婚を後悔する理由

離婚したことを後悔する理由は、男女それぞれ異なる部分もあるでしょうが、まずは、男女ともに共通する理由ももちろんあります。以下で紹介していきますので、参考にしてみてください。

世間から厳しい目で見られる

近年は、国内の離婚率が上がっていますが、まだまだ離婚に対する偏見も少なくありません。

離婚をしているから、何か問題のある人なのではないか、子どものことを考えていないのではないかなど、世間から冷ややかな目で見られることもあることは、離婚の後悔へ繋がりやすくなります。

離婚してから元配偶者の良さに気付いた

結婚生活をしていた当時、気付かなかった元配偶者の良いところに離婚後に気付くことはあります。

元配偶者に助けられていたことや、優しくしてもらったことなどを思い出すことにより、後悔してしまうことがあるかもしれません。

孤独感・寂しさを感じている

離婚後、しばらくすると、周りの知人や友人が配偶者と仲良くしているのを見て羨ましくなることがあります。そんな時、1人になったような気分になり、孤独や寂しさを感じる人も少なくありません。

そのような孤独感から、男女共に離婚を後悔してしまうこともあるかもしれません。

勢いで離婚してしまった

離婚には、人それぞれ多くの理由があります。結婚して間もない離婚や熟年離婚など、離婚までの結婚年数もばらばらです。もっとも、理由や年数にかかわらず、大きな喧嘩をしてしまった結果、勢いで離婚してしまった夫婦もいます。感情的になり、勢いで離婚すると、後々後悔することも多いようです。

子供に寂しい思いをさせてしまう

子どもがまだ幼いうちに離婚をした場合、片親になってしまうので、本当は寂しさを感じていないか、学校でいじめられたりしていないかなど、親としては心配になります。そのような心配で気を揉んだり、子どもが我慢している様子が見えたときなど、離婚を後悔してしまうこともあるようです。

女性が離婚を後悔しやすい理由

以上では、男女共通して離婚を後悔する理由について、紹介をしましたが、以下では女性ならではの後悔について、解説していきます。女性の方はぜひ参考にしてみてください。

経済的に苦しくなってしまった

離婚をした女性の後悔の一つに、経済力の低下による後悔があります。

特に専業主婦やパート・アルバイトの女性が離婚をした場合、経済的に苦しくなり、否が応にも生活レベルを下げざるを得なくなる可能性が高いです。離婚後に正社員になり仕事をしようと思っても、なかなか転職活動も厳しく、子どもを抱えていると上手くいかないことも多くなります。

また、女性は子どもを抱えて離婚することも多く、養育費だけでは子どもの生活を賄えないことも多いのが現状です。

シングルマザーで育児しなければならない

子供がまだ幼い場合、保育園に預けて送迎が必要になるなど、仕事をしながら1人で子どもを育てるとなると、結婚していたときよりも、何倍も忙しくなり、体力的にも精神的にも余裕が持てなくなると考えられます。

このように、ワンオペ育児に疲れ切ってしまうことも、離婚を後悔する原因になります。

男性が離婚で後悔しやすい理由

男性も、女性だけでなく男性ならではの離婚を後悔する理由があります。以下で、どんな理由で後悔をするのか見ていきましょう。

子供と会えないことが辛い

子どもが未成年の場合、離婚後は夫か妻のどちらかが子供の親権を持つことになりますが、離婚後の居住地や生活状況によっては子供と会う機会が減ってしまうものです。

子供を連れて実家に帰ってしまったり、離婚後はほとんど縁が切れてしまい連絡が途絶え、子供との面会が実現しないこともあるかもしれません。

今まで顔を見ることのできた子供に会えないことが辛いため、後から離婚を悔やんでしまうのでしょう。

仕事と家事を両立するのが大変

結婚していた当時、妻が専業主婦でほとんど家事は妻に任せていた男性の場合、離婚後、一人で慣れない家事をこなさなければならなくなります。さらに、共働きで家事を一部していたとしても、離婚後は全ての家事を1人でしながら仕事と両立しなければならなくなり、大変な思いをすることも多いです。

そうした時に、離婚を悔んだりするのでしょう。

子なし夫婦が離婚で後悔する理由

上で述べましたが、離婚後に子供と会えなくなったりすると、離婚したことを後悔しがちです。

もっとも、子供のいない夫婦であっても、離婚を悔やむことがあるのは言うまでもありません。

冷静な話し合いができずに、売り言葉に買い言葉で喧嘩をしてしまい離婚に至った場合や、離婚後に元配偶者よりも良い人に出会えなかった場合等、取返しのつかないことをしてしまったのかなと思い悩んだりもするでしょう。悔やんでも仕方ないとしても、やはり後悔が残るのでしょう。

離婚で後悔しないためにすべきこと

まずは、感情的な勢いで離婚に至ったりしないよう、配偶者と冷静な話し合いをすることを心がけましょう。それでも、話し合いが成立しないこともあるので、しっかり離婚するにあたってのメリット、デメリットをあらかじめ調べておくようにしましょう。

離婚に向けてしっかり準備しておく

離婚すると決めたときには、きちんと離婚のために必要な準備をする必要があります。

特に、必要な証拠や資料を収集するようにしましょう。配偶者が不貞をしているようであれば、慰謝料請求のために必要な不貞の証拠を集めなければならず、また、財産分与のことを考えれば、不動産、預貯金、その他株式等、どのような夫婦共有財産があるかも整理しておかなければなりません。

さらに、親権を争うことが予想されるような場合、きちんと自身の監護実績を証明できるような資料も集めておきましょう。

いざ、離婚をするとなったときに、準備不足で思うような請求を配偶者にできなかったということがないようにすることが大切です。

離婚条件は妥協せず取り決める

早期離婚を求めるよりも、離婚後に後悔しないことを優先する場合、やはり離婚するための「条件」は妥協せずに、配偶者と合意をするか、裁判所の判断を求める方が良いでしょう。

①親権、養育費

子供がいる場合、親権を夫と妻で取り合うことは珍しくありません。離婚後の自分の気持ちだけでなく、子供の人生にも関わってくる重要事項なので、子供にとって何が最善かという観点から話合いをまずはしましょう。また、離婚後、子供の監護をしている一方の親は、もう片方の親から養育費をもらえることが通例です。そのため、養育費の金額についても、おざなりにせず、妥協せずに決めましょう。

②年金分割

夫婦の一方または両方が厚生年金に加入していた場合、年金分割ができます。合意分割をする場合、相手方の同意で分割割合も決めなければなりません。年金分割は離婚後に年金事務所で手続きを行う必要があるので、きちんと分割割合について、合意書を残しておきましょう。

③慰謝料

配偶者が不貞やDVをして被害を受けたといった場合、慰謝料請求ができるので、話し合いをしましょう。

④財産分与

原則として、婚姻期間に夫婦共同で築いた財産を折半することになります。もっとも、不動産や動産、預貯金や投資信託・株式等、それぞれが取得を欲する財産は異なるかもしれません。そのため、何をどれだけ分与して欲しいと考えるか、双方の意見を前提に話し合うことが必要です。

合意できた内容は公正証書に残しておく

慰謝料を支払うと合意したにもかかわらず、離婚後も一向に元配偶者から振り込まれない場合、また、養育費の支払いが途中から滞る場合など、元配偶者が離婚後に、取り決めに従わずに金銭を支払わないことが考えられます。

そのような状況に陥った場合、きちんと元配偶者から取り決めた金銭を回収できるよう、強制執行をかけられるようにしておく必要があります。

そのため、双方で合意内容を公正証書という形で残しておくようにしましょう。

離婚問題に強い弁護士に相談する

離婚を考えても、離婚後の生活について不安を感じる方も多いかと思います。

離婚分野に経験豊富な弁護士であれば、離婚に向けた話し合いや離婚後の生活にとってより良くなるよう、適切な助言をくれるでしょう。

また、年金分割、財産分与、慰謝料請求など、離婚の手続きや損をしないためにどのようにすべきかについて、専門知識を教えてくれるでしょう。

離婚後に生活に困窮したり、不要な後悔をすることのないよう、弁護士に一度相談してみることをおすすめします。

離婚するかどうかで判断に迷ったときは

配偶者に対し不満があっても、そもそも、離婚自体をすべきかどうか悩んでる方もいらっしゃるかと思います。その場合、まずは冷静に考えを整理してみましょう。

離婚以外の方法がないかを考える

結婚生活の中で生じた問題や配偶者への不満を、まずは離婚以外の方法で解決することができないか考えてみましょう。離婚を回避することにより解決できるのであれば、それに越したことはありません。

どうしても、一緒にいることではぎくしゃくしてしまう事情があるのであれば、離婚を目的とせず、一旦は距離を置いてみるという意味で、別居をしてみるという方法もあるかもしれません。 勢いで離婚を切り出さないようにしましょう。

離婚後の生活が成り立つかを考える

これまで、専業主婦であった場合や、パート・アルバイトをしていた場合、離婚後の生活費を賄うことができるかどうか、冷静に考える必要があります。自分1人で生活を維持していくことになり、さらに、子どもがいる場合、学費や習い事等の経済的負担も負っていくことになります。

離婚後、元配偶者から支払われる養育費のみで子どもの生活費も賄えることはそう多くないでしょう。また、想像していたよりも、正社員になるのは簡単ではないかもしれません。

今一度、離婚後の生活が成り立つかどうかを考えてみましょう。

弁護士に相談する

離婚のための準備には何が必要か、離婚に向けて今後どのような手続きを踏まなければならないか、など初めてのことで知らないことばかりであることが多いでしょう。法的専門知識のある弁護士に相談すると、必要な手順等について教えてもらえるといったメリットがあります。

また、不安なことが多い中、心強い味方を得られ、精神的な安定も得られることと思います。まずは、気軽に弁護士に相談してみることをおすすめします。様々な角度から助言をもらえるでしょう。

すでに離婚して後悔している場合はどうする?

離婚後、離婚したことを後悔し悩んだ場合、まずは、どの点について後悔をしているのか整理をしましょう。

離婚後であっても、財産分与が未了であれば、離婚成立から2年以内であれば、財産分与の手続きをすることができます。また、離婚後の収入に変動があり、養育費について増減を希望する場合には、そのような法的手続きも用意されています。経済面でなく、精神面での負担であれば、心のカウンセリングも必要になるでしょう。

漠然とした後悔で整理が難しい場合であっても、一度、弁護士に相談してみるのも無意味ではないでしょう。

よくある質問

妻のモラハラ、ヒステリーがひどいため離婚を考えています。子供の親権を獲得できますか?

妻のモラハラ、ヒステリーを理由に離婚をする場合であっても、子どもの親権を父親が取得できるかどうかは、母子関係によって決まります。

妻が、夫に対しヒステリーを起こしたりする場合でも、子どもに対しては、母として、監護・養育の実績があり、子どもとは良好な母子関係を築けている場合には、父親が親権を取得できないケースも多いです。反対に、妻が子どもに対し、暴力等虐待をしているような場合には、母子関係に問題があるとされ、引き離しが必要であるとの判断を裁判所がすることもあります。

セックスレスが原因で離婚すると、後悔する可能性は高いですか?

セックスレスといった、いわゆる夫婦生活に関する不満が原因で離婚をするからといって、必ずしも後悔するとは限りません。もっとも、セックスレスに至った要因や、現在の年齢にもよっても、後悔するかどうかは変わってくるでしょう。

そもそも、喧嘩が多い等、夫婦関係が不仲なことに端を発している場合には、セックスレスになりやすいでしょうし、離婚せざるを得ない状況になることもあるでしょう。他方、年齢とともに夫婦生活が自然に減っていくことは珍しくないため、離婚後にパートナーができても、元配偶者と同年齢であれば、同じ悩みに直面することもあるかもしれません。

その意味では、後悔しないために、セックスレスの原因を考えてみると良いでしょう。

性格の不一致で離婚を考えています。後悔しないためにしておくべきことはありますか?

夫婦といえども、赤の他人です。これまで過ごしてきた環境も歩んできた道のりも違うのが通常なので、性格の不一致はめずらしくありません。もっとも、今後の結婚生活を送るうえで、その不一致が致命的なものなのかを考え、致命的かつ改善が見込めないようなものならば、離婚を考えてみるべきでしょう。

他方、一時的に、感情的になってしまったり、結婚生活が長いために気になることが増えてきたといったように、冷静に向き合えば、結果が変わりそうなものなのであれば、落ち着いて考え直しましょう。

妊娠中に浮気されたので離婚したいです。妊娠中の離婚で後悔するケースはありますか?

妊娠中の離婚により、後悔するかどうかは、人それぞれです。

後悔するケースとして挙げられるのは、まず経済的な理由です。子どもが出産後、間もなくして働きに出なければならないところ、赤ちゃんを抱えながらなのでなかなか相応の給料をもらえないケースがあります。他には、ワンオペ育児が大変で、心身ともに余裕がなくなるようなケースがあります。

しかし、妊娠中に浮気するような夫は、妻に対する愛情に欠ける部分があり、やはり別れておいてよかったと思う人も少なくないでしょう。

出産後の生活を冷静に想像し、離婚を考えてみることをおすすめします。

産後クライシス・産後うつによる離婚で後悔しないためにはどうしたらいいですか?

産後うつは、誰でもかかる可能性のある疾患です。そのため、産後うつになったからといって、必ずしも夫のせいとは言い切れません。まずは、産後うつになったときには、夫など周囲を頼りましょう。夫が親身になって話を聞いてくれたり、不安を軽減してくれないような場合、今後も症状が重くなり、子育てに協力が得られない可能性がありますが、寄り添ってくれることもあります。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚で後悔しないために、弁護士が法的な観点からアドバイスいたします。

離婚で後悔しないためには、離婚をした方が良いかどうかを冷静に判断し、離婚をすると決めたなら十分な準備をすることが必要です。

離婚をするにあたり、まず財産分与に必要な資料を集めておくべきですが、どのような資料をどれだけ集めたら良いかについても弁護士が助言いたします。

また、子どもの親権や養育費等、子どもがいる場合にはより一層、離婚後の生活に不安が生じると思います。そのような場合に備えて、親権や養育費の取り決めについても後悔しないよう、できるだけ早く弁護士にご相談下さい。弁護士が適切な助言をいたします。

交通事故で被害を受け、慰謝料請求をする場合、加害者の加入する自賠責保険に対し請求ができます。自賠責保険は、交通事故による被害を最低限補償するためのものですが、支払額には上限が設けられています。

傷害に関する損害に関しては、120万円が上限額ですが、それを超えた場合にどうすれば、損害額を回収することができるのか、以下で解説をしていきます。

慰謝料120万円は自賠責保険の限度額

上で述べましたが、傷害に関する損害の補償額の上限は120万円となります。

他方、傷害だけでなく、被害者が死亡した場合には別途請求が可能です。また、事故により後遺障害が残った場合にも120万円の補償とは別に、慰謝料や逸失利益を請求することできます。

自賠責保険による基準に従うと、被害者死亡の場合3000万円まで、後遺傷害の場合、認定等級によりますが、最高額で4000万円まで補償があります。

120万円に含まれるのはどんなもの?

傷害による損害には、以下のとおり、様々なものが含まれます。

- 治療関係費

- 文書料(診断書等)

- 休業損害

- 慰謝料

1つの項目だけで120万円というわけではありません。

慰謝料額が120万円を超えたらどうなるの?

それでは、傷害による損害が120万円を超えた場合、どうなるのでしょうか。

加害者が、任意保険に加入している場合とそうでない場合とで、できることが異なるので、以下で解説していきます。

加害者が任意保険に入っている場合

加害者の加入している任意保険会社(以下「相手方保険会社」といいます。)に対し、120万円を超えた部分の金額について請求をしていくことになります。もっとも、120万円を超えた部分について、出来る限り相手方保険会社は支払いを抑制することが考えられます。

相手方保険会社が多く支払わないといった姿勢を見せた場合、弁護士に代理交渉を依頼した方が、有利に交渉を進められるかもしれません。

加害者が任意保険に入っていない場合

加害者本人に直接請求をしていくことになります。 もっとも、交渉に応じてくれなかったり、交渉をしても、そこまで支払えるほどのお金を持っていないことも多いです。

その場合、健康保険を適用して通院したり、労災保険を申請することで、出来る限り、自身で支払う金額を抑えることが大切です。

また、加害者の自賠責に対して、直接、被害者が請求することや、場合によっては、自身の保険利用も選択肢に入れるべきでしょう。

限度額の120万円を超えた場合の請求方法

加害者が任意保険に加入している場合には、相手方保険会社に対し、損害賠償の請求をすれば特に問題はありません。相手方保険会社は、被害者に賠償金を全額支払い、その後に、自賠責に対し120万円については求償することができます。

もちろん、先に120万円を自賠責に請求することも可能ですが、相手方保険会社に全て請求する方が手続きとしては簡便です。

先に自賠責に請求する方法

先に相手方の自賠責保険に対し、賠償請求するためには、加害者請求と被害者請求のいずれかによることになります。

加害者請求は、加害者が自身の自賠責保険に請求することを指し、被害者請求とは、被害者が加害者の自賠責保険に請求することを指します。

被害者請求の場合、資料(通院の領収書や病院の診断書等)を被害者が取り付け、自賠責保険に対し提出をします。

なお、120万円を超えた部分を後で相手方保険会社に請求するため、領収書等は全て残しておき、提出できるように準備しておきましょう。

自分にも過失がある場合、慰謝料額はどうなるの?

被害者にも過失がある場合、過失相殺といって、過失の割合に応じて賠償額が減額されます。

下記に具体例を挙げます。

賠償額合計が160万円で被害者の過失が4割のケースを想定しましょう。

このケースでは、160万円×0.6(1-0.4)=96万円に減額されるのが原則です。

他方で、自賠責からの保険金は、過失が7割未満の場合は過失相殺をされません。

したがって、この場合の被害者請求では、過失相殺の対象にならないため、上限額120万円を受領できます。さらに、弁護士が代理交渉をすることにより、自賠責基準ではなく、弁護士基準で賠償請求をするため、受け取れる賠償金の増額も見込めます

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

慰謝料額が提示されたらまずは弁護士にご相談ください

これまで説明をしてきましたが、自賠責保険で支払われるべき120万円を超えると、相手方保険会社の負担になるため、賠償金の支払いに応じない可能性があります。

弁護士が代理交渉を担当すれば、自賠責基準を上回る弁護士基準で賠償金を請求することになるため、多くの賠償金を請求できる可能性も高くなります。

交通事故に遭った場合、まずは専門家である弁護士に相談しましょう。交渉の進め方や請求のコツなど、様々な助言を得られるでしょう。

被相続人の作成した遺言書があるとしても、被相続人が生前に認知症を患っていた場合、そもそも、この遺言書は有効なものとして扱ってもいいのでしょうか。相続人同士で話し合いをしてもわからないことも多いでしょう。

認知症を患っていると、物忘れが激しくなったり、物事を認識する能力が低下していたりします。その中で、書かれた遺言書をどう扱うべきか、以下で解説していきます。

認知症の人が書いた遺言書に効力はあるのか

認知症の人が書いた遺言書の効力は、有効である場合と無効になる場合、いずれの場合もあります。

遺言書が有効か否かは、遺言者において遺言書の作成時に遺言能力があることが必要です(民法963条)。

もっとも、遺言者が認知症であることのみでは、直ちに遺言書が無効であるということにはなりません。遺言能力を欠くと言えるかどうかにより最終的に判断されるため、どういう場合に有効になり、どういう場合に無効になるか、以下に解説していきます。

有効と判断される場合

遺言書が有効と判断されるには、上記のとおり、遺言者が遺言書を作成する際に、遺言能力を有している必要があります。「遺言能力」とは、遺言内容を理解し、遺言の結果を弁識しうるに足る意思能力をいいます。この遺言能力の有無については、遺言がされた時を基準に、遺言書の内容及びその遺言による結果を理解する能力を有していたかどうかで判断されます。

判断要素となるのは、①遺言者の認知症等の疾患の程度等、②遺言書の複雑性、③遺言をするに至った経緯等になります。

例えば、遺言の内容が「相続人A及びBに、財産を8対2の割合で相続させる」といったものであった場合、生前、相続人Aが被相続人の介護をしていたような事情があれば、遺言内容も自然であり、遺言書の効力が認められやすくなります。

無効と判断される場合

遺言能力の有無は、上述のとおり、様々な観点から判断されます。そのため、認知症の症状が非常に重い場合等には、遺言能力が認められない要素となり得ます。

また、遺言書の内容について、多額の財産を複数の相続人に分けて相続させる等、複雑な内容となっている場合には、遺言能力が認められない方向に働き得ると言えます。

他方、遺言書の効力の判断については、ケースバイケースです。

必ずしも、認知症であるからといって、遺言書が直ちに無効になるわけではないため、様々な考慮要素を判断しなくてはなりません。なお、遺言書が無効とされた裁判例について、以下でも解説しております。

公正証書遺言で残されていた場合の効力は?

公正証書遺言は、公証人立会いの下行われるため、自筆証書遺言と比べて、無効になる確率は極めて低くなっています。もっとも、アルツハイマー等、親族の名前や顔の判別もつかないような状態であった場合、遺言作成の時に遺言内容を理解できていたとは考え難いため、無効であると判断される可能性があります。

遺言能力とは

遺言能力とは、作成する遺言の内容を理解し、その遺言による結果を理解できる能力のことをいいます。そして、遺言能力の有無については、遺言書の作成時を基準に、遺言者が遺言書の内容及び結果を把握する能力を有していたかどうかを判断します。

遺言能力の判断基準

遺言能力の判断要素となるのは、上述のとおり、①遺言者の認知症等の疾患の程度等、②遺言書の複雑性、③遺言をするに至った経緯等になります。

遺言能力の有無は誰が判断するの?

遺言能力は、「遺言無効確認訴訟」の提起という形で、最終的な判断を裁判官に委ねることになります。

裁判官は、上記のような考慮要素に従い、遺言書の有効性を判断します。医師による認知症の診断は重要な考慮要素となることは言うまでもありませんが、この訴訟について、以下で詳しく解説していきます。

認知症の診断が出る少し前に書かれた遺言書がでてきた。有効?無効?

遺言書が認知症の診断が出る少し前に書かれたとしても、その遺言書の有効性を判断できません。

上記に述べたとおり、遺言書の有効性は、様々な要素を総合考慮して判断されます。遺言書が作成された後に認知症の診断が出ると、遺言作成時に遺言者が遺言能力を欠いていたことを推認させる事情になります。

たしかに、遺言者が認知症の診断を受けた時期と遺言書作成時が近接していると、遺言書が無効であるとの方向に働きやすいと言えますが、この事実のみでは、有効性の判断は難しいといえます。

診断書は無いけど認知症と思しき症状があった…遺言書は有効?無効?

上記と同様、医師の診断書がないことのみをもって、遺言書の有効性を判断することはできません。

やはりこれも、判断要素の1つに過ぎません。

医師の診断書は、信用性の高い客観的証拠ではありあすが、診断書はなくとも認知症が疑われる症状があったのだとすれば、家族や知人の証言や、介護者の記録等から、遺言書作成時に遺言内容の判断を行う能力がなかったため遺言書は無効であると判断される可能性もあります。

まだら認知症の人が書いた遺言書は有効?

これも同様に、まだら認知症であったことのみを理由にして、遺言書の有効性を判断することができません。

まだら認知症とは、常時認知症の症状が現れるのではなく、ランダムに症状が現れるものをいいます。まだら認知症では、物忘れが激しい一方、物事の認識や判断能力には問題がなかったり、1日の中で様々な症状が現れたり現れなかったりなど、症状が様々です。

なぜか、身内の名前や顔は思い出せないが、新聞や参考書を読解することができる、朝は物を置いた場所を思い出せるが夜になると思い出せなくなる、等です。

このように、遺言者の症状が「まだら」では、なかなか遺言能力の有無の判断がつかないため、遺言書を作成した経緯や背景事情、遺言前後の遺言者の様子等と含め総合判断していくことになります。

認知症の人が書いた遺言書に関する裁判例

遺言書が有効と判断された裁判例

【東京地裁平成27年3月25日】

被相続人が遺言当時、認知症であったところ、相続人3人のうちの1人のみに全財産を相続させるといった内容の遺言書を書いたような事案でした。

遺言作成時、被相続人は認知症を患っていたものの、自分の身の回りのことができるくらい、症状が軽微でした。また、生前の状況や様子から、被相続人が他の相続人を廃除すると決断するに足る合理的な理由があると認められました。そのため、裁判所は、認知症であった被相続人の遺言能力を認め、本事案の遺言を有効と判断しました。

遺言書が無効と判断された裁判例

【東京地裁平成30年1月30日】

本件では、認知症であった被相続人の作成した公正証書遺言(平成24年作成)の有効性が争点になりました。その内容は、全財産を養女に相続させるといったものでした。これ以前に、被相続人は平成19年に遺言書を作成していましたが、これは、平成24年作成のものとは異なる内容でした。

鑑定書の中で、被相続人が重度のアルツハイマー型認知症であったことが明らかになり、平成24年時点で、裁判所は、夜間の徘徊等が頻繁にあったことなどを認定しました。

そのため、総合考慮のうえ、裁判所は公正証書遺言を無効と判断しました。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

認知症の方の遺言書については弁護士にご相談ください

生前、被相続人が認知症と診断されている場合、遺言書の作成時点において、遺言能力がなかったのではないかと疑われ、相続人がその後、遺言書の有効性を争うことは多くあります。

上記のとおり、遺言書の有効性は、必ずしも認知症であったことだけでなく、様々な考慮要素をもとに判断されます。そのため、遺言書の有効性をきちんと主張していく必要がある場合、専門家である弁護士にまずは、相談することをおすすめします。何をすべきか、助言が得られるでしょう。

交通事故にあった際、慰謝料を請求するという話はよく聞かれるかもしれません。それでは、その慰謝料は、具体的にいくらもらえるものなのでしょうか。通院期間が3か月の場合を例にみていきます。

通院3ヶ月で受け取れる慰謝料

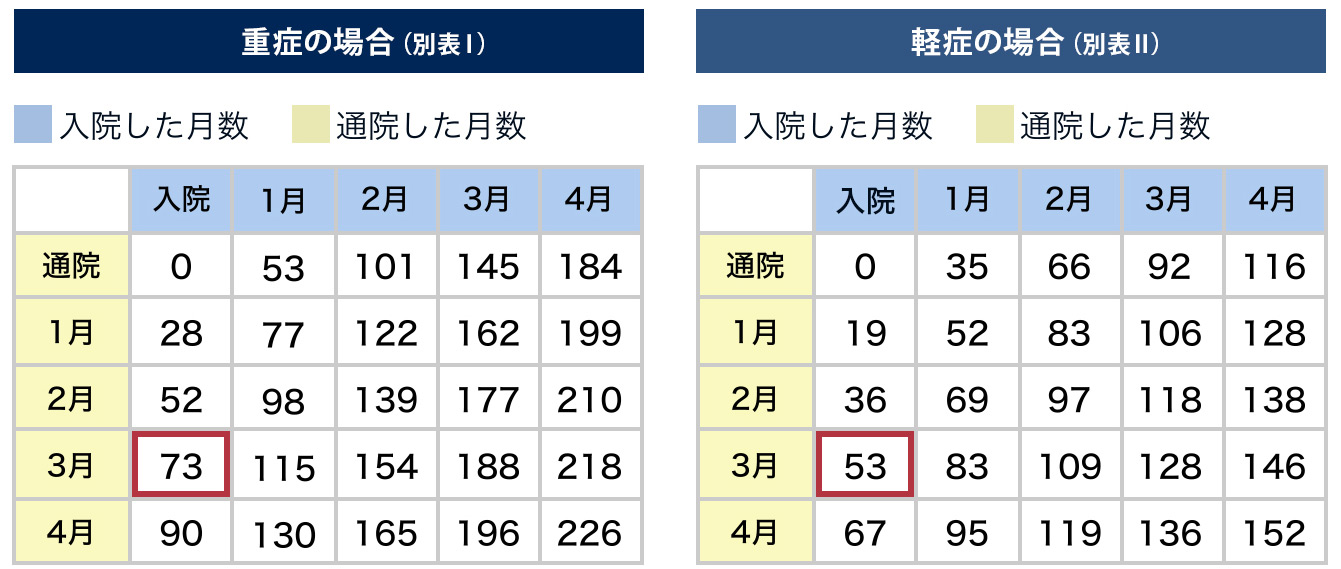

赤本(日弁連発行の書籍)基準によると、純粋に通院期間が3ヶ月の場合は、53万円~73万円です。

通院3ヶ月の慰謝料の算定基準

日弁連発行の赤本に掲載の基準を用います。具体的には赤本掲載の表を使って慰謝料の算出をします。

3ヶ月通院した場合の慰謝料の計算

3ヶ月通院した場合の慰謝料の計算は、具体的にはどのようなものなのでしょうか。

通院3ヶ月、実通院日数45日の場合をみていきます。

入通院慰謝料の計算方法

| 通院3ヶ月、実通院日数45日の慰謝料 | |

|---|---|

| 自賠責基準 | 38万7000円 |

| 任意保険基準 | 約36万9000円 |

| 弁護士基準 | 53万円~73万円 |

自賠責基準

自賠責基準は、日額4300円と固定されています。その日額に、次のいずれか少ない日数を掛け合わせ算出します。

・通院期間(3か月の場合は90日で計算)

・実際の入通院日数×2(45日の通院だと、2倍の90日)

4300円×90日=38万7000円

任保険基準

任意保険基準は、各保険会社が独自に定めているものであるため、共通の算定方法があるわけではありません。

もっとも、弁護士基準より低く設定されることが多く、自賠責の基準より下回ることはありません。

弁護士基準

いわゆる赤本と呼ばれる日弁連発行の書籍に記載された表を用いて計算します。

軽傷の場合とそれ以外とで表自体が違ってきます。

怪我の軽重に対応する表の中で入院期間と通院期間が交わる点が、慰謝料の金額です。

今回の事例が軽傷だと、53万円、

それ以外だと、73万円です。

後遺障害慰謝料の計算方法

治療が終わっても治癒(なおる)しなかった場合で、自賠責の調査事務所から後遺症について等級が認められた場合、後遺障害慰謝料の請求ができます。

請求できる金額は、日弁連発行の書籍である赤本に記載の以下の表通りです。入通院慰謝料と異なり、等級毎に請求できる金額が固定されています。

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 10級 | 190万円 | 550万円 |

| 12級 | 94万円 | 290万円 |

| 13級 | 57万円 | 180万円 |

| 14級 | 32万円 | 110万円 |

適正な慰謝料を受け取るための注意点

通院3ヶ月の適切な通院頻度とは?

週2~3日程度を目安にするとよいでしょう。医師により、特に通院頻度について指摘があった場合には、その頻度で通うとよいです。

通院頻度はケガの重さと種類によって異なってきます。例えば、骨折の場合は頻繁に通院することはむしろ不要な通院と評価されてしまい治療費の請求ができなくなります。

リハビリで通った期間は通院回数に含まれるのか

原則として通院回数に含まれます。症状固定前の通院は、治療の一環として考えられるからです。

ただし、整骨院・接骨院で施術を受ける場合については注意をしてください。整骨院・接骨院での施術を受ける際には、先に医師からその旨の指示を受けておくようにしましょう。

むちうちは通院3ヶ月で治療費を打ち切られる可能性が高い

むちうちは3か月で8割の方が治るとされています。保険会社側は、この3か月を根拠に治療を打ち切ってくることがありますので、医師の方から、治療が必要なことを説明してもらいましょう。

症状固定と言われたら

保険会社から症状固定と言われた場合は、医師にその旨説明し、医師も症状固定と考えているか確認するようにしてください。

医師が症状固定ではないと考えている場合は、保険会社にそのように説明し、治療の継続が必要なことを主張しましょう。

通院3ヶ月と2ヶ月の慰謝料の違い

日弁連発行の赤本の基準によると、

通院3ヶ月だと53万円~73万円、

通院2ヶ月だと36万円~52万円です。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

通院3ヶ月の交通事故慰謝料について弁護士にご相談ください

むちうちの場合、保険会社から、治療の打ち切りを打診されることが多いのが治療から3か月です。ご不安がある場合は、弁護士に相談しましょう。

相続人全員で遺産分割協議を成立させた後でも、遺産の内容を誤解していた、他の相続人に騙されていた、など、遺産分割協議をやり直す必要がある場合があります。

しかし、すでに遺産分割協議が成立し、相続が発生したにもかかわらず、これをひっくり返すことはできるのでしょうか。

今回は、そもそも遺産分割協議をやり直すことはできるのか、また、どのような場合に遺産分割協議をやり直すことができるのかについて、ご説明いたします。

遺産分割協議がやり直せるケース

遺産分割協議をやり直せるケースというのは、大きく分けて、①相続人全員の合意で遺産分割協議をやり直す場合、②詐欺など遺産分割協議の無効や取消しの原因となる事情がある場合、に分けられます。

全員がやり直しに合意した

遺産分割協議が、調停や審判を経ずに当事者の話合いで成立した場合は、相続人全員が同意すれば、遺産分割協議をやり直すことができます。

ただし、誰かひとりでもやり直しに反対した場合は、他の全員が賛成してもやり直すことはできません。

遺産分割協議後に騙されたと気づいた・勘違いしていた

例えば、他の相続人から重要な財産の価値について嘘の説明をされていた、あるいは、そもそも財産がないと嘘をつかれたことで不利益な内容の遺産分割に合意してしまった、というような場合、詐欺(民法96条)として、法律上は取り消すことができます。

また、騙されていなかったとしても、財産の価値や存在について誤解していた場合は、錯誤(民法95条)として、これも取消しの原因となります。

ただし、こうした理由で取り消す場合は、取消す原因があることを知ってから5年、知らなかったとしても遺産分割協議から20年が経過すると、遺産分割協議を取り消すことはできなくなってしまいます。

遺産分割協議が無効になるケース(やり直しが必須になるケース)

上記に挙げたのは、当事者の合意や、取消しの意思表示によって遺産分割協議をやり直すケースですが、遺産分割協議に無効原因がある場合は、やり直しの合意や取消しを主張するまでもなく、協議は無効です。

参加していない相続人がいる、新たに相続人が現れた

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。

生前の被相続人と仲が悪かった相続人でも、法定相続人である限り、そうした相続人も参加していなければ、遺産分割協議は有効に成立したとは言えず、無効です。

また、生前没交渉だったことから、遺産分割協議に呼ばれなかった相続人がいた場合も、全ての相続人が揃って有効に成立したとは言えないため、遺産分割協議は無効です。

認知症等、意思能力のない人が参加していた

相続人の中に、認知症などで、意思能力がない相続人がいた場合にも、遺産分割協議は無効になります。そのため、意思能力がない相続人を参加させて、形だけ遺産分割協議を成立させても無意味ということになります。

このような場合は、成年後見人を付けるなどして、遺産分割協議を行うことになります。

遺産分割協議後に新たに遺産が見つかった場合は?

遺産分割協議後に新たな遺産が見つかった場合、有効に成立した遺産分割協議は、当然には無効とならず、新たな遺産についてのみ、分割協議を行います。

ただし、新たに見つかった遺産の価値や重要性という点から、その遺産があることが判明していれば、遺産分割協議を行わなかったであろうという事情がある場合には、すでに成立した遺産分割協議も合わせて、取消しの対象となる可能性があります。

やり直したいけど相続人の中に亡くなった人がいる場合

遺産分割協議後に亡くなってしまった相続人がいる場合、合意による遺産分割のやり直しを行うためには、その方の相続人全員を集めて、遺産分割協議をやり直す必要があります。

遺産分割協議のやり直しはいつまで?時効はある?

相続人全員の合意で遺産分割協議をやり直す場合は、期間制限はありません。

錯誤や詐欺を理由に取り消す場合は、上記で述べたように、取消しの原因を知った時から5年、知らなかった場合でも20年が過ぎた場合は、取り消すことはできなくなります。

相続人に漏れがあった場合など、無効原因がある場合は、遺産分割協議そのものが無効ですので、無効を主張することに期間の制限はありません。

遺産分割協議をやり直す場合の注意点

遺産分割協議をやり直せる場合でも、いくつか気を付けなければならない点があります。

例えば、遺産分割協議のやり直しに伴って課される税金に注意しなければなりません。

遺産分割のやり直しには贈与税がかかる

遺産分割協議をやり直す場合、税務上、それは遺産分割ではなく、相続人間で財産の譲渡・取得が行われたと評価されます。

そのため、やり直しがなければ、相続税の負担だけで良かったのに、遺産分割協議をやり直すことで、高額の譲渡所得税や贈与税が課されるリスクがあります。

不動産がある場合は不動産取得税や登録免許税が発生する

遺産分割協議をやり直し、不動産の取得者を変更する場合、新たな取得者には不動産取得税がかかります。

また、新たな登記をするに際して、登録免許税が発生します。

やり直しができないケースはある?

上記で説明したように、相続人間の合意で遺産分割協議をやり直すためには、相続人全員の同意が必要になります。

そのため、ひとりでもやり直しに反対している人がいる場合には、やり直すことはできません。

また、詐欺や錯誤などを理由に遺産分割協議を取り消す場合は、5年または20年という期間制限があるため、気づいた時には取消しができなくなっていたという事態もありえます。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

遺産分割協議のやり直しについては弁護士にご相談ください

遺産分割をやり直したい場合には、まずやり直しの理由があるのか検討しなければなりません。

また、やり直しができる見込みがあったとしても、税務上の問題点など、考慮しなければならない要素は多岐にわたります。

そのため、遺産分割のやり直しを検討された際は、まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

離婚調停において合意がなされた場合、最終的に「調停調書」が作成されます。

調停調書は、調停における合意内容を確約する重大な書面です。調停調書には、確定判決と同じ効力があり、原則として、後から調停調書の内容を変更することはできません。そのため、調停調書に記載される合意内容(調停条項)はきちんと確認する必要があります。

そこで、合意内容を確認する際に、どのようなことに注意したら良いのかについて、ご案内いたします。

本記事では、調停調書の効力や注意点、記載すべき事項等を詳しく解説していきます。調停成立後の手続きについてもご説明しますので、ぜひご覧ください。

調停調書とは

離婚調停における調停調書とは、離婚について調停で取り決めた内容が記載された書面です。裁判所書記官が調書を作成し、裁判官が当事者と調停委員の前で読み上げ、異論が出なければ確定し、調停が成立します。

調停調書の効力

調停調書は、確定判決と同じ効力を有する書面であり、確定判決と同様に「債務名義」となります。

債務名義とは、債務者の給付義務などを強制的に履行させる手続き(これを「強制執行」といいます。)を行う際に、その前提として必要となる公的機関が作成した文書のことをいいます。

そのため、調停調書の内容が守られない場合には、訴訟手続きを踏まずに強制執行をすることができます。

なお、調停成立は当事者の合意が前提ですので、調停成立の不服申し立ては、基本的に認められません。

公正証書との違い

調停調書と混同しやすいものに、「公正証書」があります。公正証書は、公証役場で公証人に作成してもらう公的な文書です。調停調書とは、作成場所と作成者が異なります。

また、調停調書と公正証書では、離婚において用いられる方法が異なります。夫婦間で話し合って合意したうえ、離婚届を提出して受理されれば、協議離婚というかたちで離婚が成立します。この際、夫婦間で取り決めた内容を書面にしたものを「離婚協議書」といい、これを公正証書にすることもできます。

対して、調停調書は、離婚調停において夫婦が離婚について合意した場合に作成されるものです。

和解調書との違い

調停調書と混同しやすいものとしては、「和解調書」というものも挙げられます。調停調書と和解調書は、裁判所によって作成される、という点は共通するものの、前提となる手続が違います。

離婚に関する和解調書は、調停不成立となり審判や訴訟に移行した後、当事者が合意(和解)できた場合に作成される書面です。調停手続においては和解調書が作成されることはありません。

和解調書も、調停調書と同等の効力があるため、強制執行が可能です。

調停調書の内容を確認する際のポイント

調停調書は、離婚調停が成立した際に、裁判官が合意内容を読み上げ、誤りがないかを当事者双方が確認した上で作成されます。

調停成立後は、基本的に調停調書の記載内容を変更・撤回することができません。

そのため、調停調書に記載された内容の確認は、慎重に行う必要があります。

以下で、特に注意すべきポイントをいくつかご紹介します。

離婚成立の形態

離婚調停を経た場合の離婚成立の形態としては、「調停離婚」と「離婚届提出」の2つがあります。

「調停離婚」は、調停が成立した時点で離婚が成立する場合です。この場合、調停調書には「申立人と相手方は、本日、調停離婚をする」といった合意内容が記載されます。その後、当事者が役所に離婚の報告(戸籍上の手続き)を行うことで完了します。

一方、「離婚届提出」は、調停の場で離婚届を作成し、役所に提出する場合です。この場合、調停期日において直ちに離婚が成立するわけではなく、離婚届が受理された時点で初めて、協議離婚としての離婚が成立します。そのため、戸籍には“調停で離婚した”という記録が残りません。

離婚届出義務者

離婚の形態を「離婚届提出」にした場合、申立人と相手方のどちらが離婚届出義務者となるかを、調停調書に記載しなければなりません。義務者が届出をして受理されない限り、離婚は成立しないので、あらかじめ注意して確認する必要があります。

一般的には、“氏の変更”や“離婚後の戸籍”を選ぶ側(婚姻時に相手の戸籍に入った側)を離婚届出義務者とすることが多いです。本人が手続きした方が効率的ですし、誤りも防げるからです。

財産分与

離婚調停で財産分与について取り決めた場合、後に取り決めた金額が支払われないときに強制執行するケースに備え、財産分与の金額や支払方法等をきちんと確認し、調停調書に記載しておく必要があります。

また、金銭としてではなく、不動産や自動車等の財産そのものを受け取る場合、ご自身の財産とするには名義変更(登記)が必要になります。通常は、調停調書があれば単独で名義変更することができます。しかし、調停調書の内容によっては、相手の協力がなければ名義変更できない場合もありますので、合意内容を確認する際には注意が必要です。

慰謝料

離婚調停では、離婚と併せて慰謝料について取り決める場合もあります。

慰謝料は、受けた精神的苦痛を賠償してもらうお金ですから、相手には誠意をもって支払ってもらわなければなりません。

そこで、慰謝料の金額や支払方法、支払期限などを、調停調書において明確に定めておく必要があります。また、遅延損害金などの罰則を設けることで、未払いの防止にもつながります。

養育費

養育費については、毎月の支払額や支払日、支払方法、支払期間等を定めます。

特に支払期間については、いつまでとするのか等を具体的に取り決めておくことが必要となります。

養育費は、子のためのお金ですが、未払いが多いのが現実です。そのため、調停調書に必要事項を漏れなく記載して、強制執行できるよう備えておくことも重要です。

親権、面会交流

未成年の子供を持つ夫婦が離婚する際には、子供の親権について定めなければならず、調停調書に必ず記載されることになります。後から親権者を変更することは非常に難しいため、夫婦のどちらを親権者とするのか、取り決めた内容が調停調書に正確に記載されるよう、注意して確認する必要があります。

また、親権者とはならず、さらには子と離れて暮らすことになった非監護親について、子との面会交流を取り決める場合があります。このように面会交流を併せて取り決めた場合も、合意内容の確認は慎重に行う必要があります。

取り決めたとおりに面会交流が実施されない等のトラブルが生じた場合、間接強制という対処法をとることも考えられますが、そのためには、面会交流の日時や頻度、1回あたりの時間、子の引渡しの方法等、詳細を明確にし、調停調書に記載しておく必要があります。

調停によって離婚が成立した場合の離婚届提出までの流れ

調停離婚の場合、調停の成立と同時に離婚も成立しますが、戸籍の記載は手続をしなければ変わらないため、離婚調停の成立後10日以内に、役所に離婚届を提出する必要があります。

以下で具体的な流れを説明します。

調停調書の謄本を交付してもらう

離婚届を提出する際には、調停調書の謄本(または省略謄本)も併せて提出しなければなりません。調停調書謄本は、調停を行った家庭裁判所に対して申請し、交付してもらいます。

調停調書の申請方法には、郵送申請と、直接裁判所に行って申請する来庁申請があります。郵送申請の場合、調停調書謄本が手元に届くまでには日数がかかるので、急ぎの場合には来庁申請を行うとよいでしょう。

どちらの申請方法でも、調停調書謄本1枚につき150円分の収入印紙代がかかります。郵送申請の場合は、さらに郵便切手代(※金額は、届け先や申請する調停調書謄本の枚数によって異なります。)が必要になります。

離婚届を役所に提出する

調停成立後は、10日以内に役所へ離婚届を提出します。

提出先は、「夫婦の本籍地の市区町村役場」が基本です。本籍地以外でも届出は可能ですが、その場合、夫婦の戸籍謄本も添付する必要が生じます。戸籍謄本の取寄せにも数日かかるため、早めに手配しましょう。

なお、期限を守らないと5万円以下の過料に処せられる可能性があるため、注意が必要です。

調停調書の謄本が届かない場合は

調停調書の謄本は、通常、郵送申請をしてから数日~1週間程度で届きます。1週間以上経っても届かない場合は、送付先の家庭裁判所に問い合わせるようにしましょう。

調停調書の記載内容を相手が守らないときは

調停調書の記載内容を相手方が守らないときは、権利者が相手方に履行をさせるために、「履行勧告」の届出、「履行命令」、「強制執行」の申立てという方法をとることができます。

「履行勧告」とは、裁判所が相手方に書面で義務の履行を勧告する制度です。履行勧告に従わない場合であっても、強制することはできませんが、裁判所から書面が届くことにより、任意の履行を期待できるという効果があります。

「履行命令」とは、調停調書の記載内容が金銭などの債権である場合に、裁判所が相手方対して履行するよう命ずる制度です。この履行命令に正当な理由がなく従わない場合には、10万円以下の過料に処される可能性があるという意味で、履行勧告よりも効力が強いといえます。

「強制執行」とは、相手方に対し調停調書の記載内容を強制的に履行させる制度です。相手方の給料や財産を差し押さえて、強制的に回収するという方法が代表的な例といえます。強制執行を申し立てるためには、調停調書の正本が必要です。謄本しか手元にない場合は、離婚調停を行った家庭裁判所に対して正本の交付申請をしなければならないので、ご注意ください。

なお、履行勧告や履行命令を経ずに、最初から強制執行を申し立てることも可能です。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

調停調書に関するQ&A

手元に届いた調停調書を確認しましたが、内容の変更や追加は可能ですか?

調停調書は、「計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるとき」に限り、家庭裁判所の更正決定によって変更してもらうことができます(家事事件手続法269条1項)。このように、調停調書の内容を事後に変更してもらうことは非常に困難ですので、合意の内容を事前によく確認し、意に沿わない調停調書が作成されることがないように、十分気を付ける必要があります。

なお、家庭裁判所に更正決定をしてもらうことができる期間の制限はありません。

相手からのDVが心配で調停調書に現在の住所を載せたくない場合、何か方法はありますか?

相手に知られたくない情報がある場合、裁判所に「秘匿申出」を行うことができます。手続きとしては、裁判所に「秘匿申出書」を提出するだけで完了します。

秘匿申出書には、どの情報を隠したいか(住所・勤務先・電話番号など)とその理由を記載します。

ただし、秘匿申出をしても必ず秘匿措置がとられるされるわけではありません。開示するリスクが低い場合や、どうしても開示が必要な場合、秘匿措置がとられない可能性もあります。

また、裁判所に提出した書類は相手も自由に閲覧・謄写できます。そのため、知られたくない情報は黒塗りしたり、代理人弁護士の所在地を記載したりと、ご自身の対策も必要です。

裁判所での調停調書の保管期間はどれくらいですか?

法律上の明確な規定はありませんが、現在の家庭裁判所における運用によると、調停調書の保管期間は30年です。 そして、調停調書以外の記録の保管期間は5年です。

ただし、今後、法律が改正されたり、家庭裁判所の運用が変更されたりする可能性はありますので、ご注意ください。

調停調書を役所に提出しなければいけないのはなぜですか?

離婚調停の成立によって、離婚(調停離婚)は成立しますが、戸籍の記載が自動的に変更されるわけではありません。

法律上、役所に戸籍の届出を行う必要があり、その届出の際に調停調書謄本の提出が必要となります(戸籍法77条、63条1項)。この届出は、既に発生した事実又は法律関係についての届出であり、「報告的届出」といいます。報告的届出も法律上の義務であり、これを怠った場合は過料に処される可能性がありますので、注意が必要です。

調停調書は再発行してもらえますか?

調停において合意が成立した場合、その合意を記載した調書の正本、謄本又は抄本は、裁判所書記官に対して交付を請求することができますので、再発行してもらえます。

また、調停が不成立だった場合、その事件が終了した旨を記載した調書の正本、謄本又は抄本についても同様です。

なお、取下げにより終了した事件の場合、記録の閲覧又は謄写、その正本、謄本又は抄本の交付については、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

調停調書に、子の親権は私と書かれています。私の扶養に入ったことになりますか?

「扶養に入る」という言葉は、①所得税の扶養親族、②住民税の扶養親族、③社会保険の扶養親族を指すことが多いようです。また、④勤務先から扶養手当を支給される場合もあります。

①から④は、それぞれ子の年齢、収入、生計維持状況等に応じて要件に該当するか否かが異なりますし、それぞれ申告や申請を行うなどの手続が必要です。

そのため、調停調書に親権者の記載があるからといって、自動的に「扶養に入る」わけではありません。

また、子の年齢、収入、生計維持状況等によっては「扶養に入る」ことができない場合もありますので、注意が必要です。

調停調書に関する疑問や不安は、弁護士に相談しましょう

調停調書は、離婚調停で合意した内容が記載され、確定判決と同じ効力があるという重要な書類です。

しかし、夫婦の合意内容と調停調書の記載内容に齟齬がないか等について、一般的には判断がつかない場合も少なくありません。そのため、離婚調停の期日において合意内容を確認する際には、その内容に間違いがないか注意深く確認しなければなりません。さらに、調停調書謄本の交付を受けた際も、その記載内容に誤りがないかをきちんと確認する必要があります。

以上を踏まえ、ご自身だけで確認することが心配な方は、ぜひ弁護士にご相談・ご依頼ください。

交通事故に遭ったものの、自分にも相手方にも非があるような場合、お互いに「過失」があるものとされます。そして、いずれがどれだけ注意義務に違反かしたかを双方の比率で表すことを「過失割合」といいます。

この過失割合は、事故の態様により異なりますが、今回は、計算方法を説明しやすくするため、当事者の過失割合を6対4として、以下で解説していきます。

交通事故の過失割合6対4の慰謝料について

| 加害者 | 被害者 | |

|---|---|---|

| 過失割合 | 6 | 4 |

| 損害額 | 1000万円 | 2000万円 |

| 請求金額 | 1000万×60%=600万円 1000円-600円=400万円 |

2000万×40%=800万円 2000万-800万=1200万円 |

| 実際にもらえる金額 | 0円 | 1200万-400万=800万円 |

過失割合が6対4になるケース

過失割合が6対4になるケースは、様々です。自動車同士か、片方が歩行者またはバイク・自転車かというように、乗り物によっても過失割合は変わってきます。

交通事故の事例を集めた「判例タイムズ」という事例集に、各事故の過失割合が定められています。

自動車同士の事故

過失割合が6対4となる、自動車同士の事故のケースです。

①信号のない交差点ですが、Aの走行する道路もBの走行する道路も幅はほぼ同じです。直進してきたBと、Bの左方から直進してきたAが衝突した場合、左方優先の法則から、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

②信号機のない交差点で、一方が明らかに広い道路の場合、見通しのきかない交差点であっても、広い道路の方から減速せずに交差点に進入したAと狭い方の道路から減速して進入したBが衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

③一方に一時停止規制があり、信号機のない交差点の場合、Bが一時停止したものの、左右を確認のうえAの動向に気付いたが、Aとの距離感やAのスピードを把握しきれないまま交差点に進入し、Aと衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

④Aが信号を黄色と認めたまま交差点に進入し直進しようとしたが、Bも黄信号の状況で交差点に進入し、右折しようとしたためAと衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

⑤道路幅はA側もB側もほぼ同じ交差点であるが、交差点を直進していたAに対し、左方から右折してきたBが衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

⑥一方が明らかに広い道路であるが、Aが狭い道路から交差点を直進しようとしてきたときに、Bが広い道路から狭い道路へ進入するため右折してAと衝突した場合、過失割合は、Aが6、Bが4になります。

⑦道路幅はA側もB側もほぼ同じ交差点であるが、AとBがともに右折しようとして衝突した場合、過失割合は、Aが6、Bが4になります。

⑧一方に一時停止規制がある交差点で、一時停止規制のある交差点から直進しようとしたAと一時停止規制のない道路から交差点に進入し、右折しようとしたBが衝突した場合、過失割合は、Aが6、Bが4になります。

Bが道路状況などにより、あらかじめ左端側に寄れない場合に、左折しようとしたところ後続直進車Aと衝突したケース。Bが衝突した場合、過失割合は、Bが6、Aが4になります。

⑨Bにおいて、あらかじめ左端側に寄ることが困難な状況で、左折しようとした際に後続の直進車であるAと衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

⑩左折しようとするBが道路条件などによりあらかじめ車線の中央に寄って右折できない場合に、直進後続車Aと衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

⑪T字路で、合流する道路の幅が共に同じ状況において、AとBがどちらも右折しようとして衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

⑫交差点において、赤信号で直進し進入した自動車(A)と、同様に赤信号で直進したバイク(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが6、Bが4になります。

自動車とバイクの事故

①信号がない交差点において双方の道路幅がほぼ同じ、減速せずに直進したバイク(A)と、バイクの左方から減速しつつ直進した自動車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが6、Bが4になります。

②信号のない交差点において、一方が明らかに広い道路の場合、狭い道路からバイク(A)が進入し、広い道路から自動車(B)がそれぞれ交差点を直進しようとして衝突した場合、過失割合は、Aが6、Bが4になります。

③交差点において、青信号で直進した自動車(A)と、同じく青信号で対向方向から右折したバイク(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

④双方が赤信号で交差点に進入し、右折しようとする自動車(A)と、直進しようとするバイク(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが6、Bが4になります。

⑤交差点において、双方が赤信号で交差点に進入し、右折しようとするバイク(A)と、直進しようとする自動車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

⑥信号機のない交差点で右折しようとするバイク(A)と、対向車で直進しようとする自動車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが6、Bが4になります。

⑦信号機のない交差点で右折しようとするバイク(A)と、対向車で直進しようとする自動車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが6、Bが4になります。

⑧一方が明らかに広い道路からなる交差点において、狭い道路から進入し、右折しようとするバイク(A)と、広い道路を直進する自動車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが6、Bが4になります。

⑨一方が明らかに広い道路からなる交差点で、広い道路から進入し、右折しようとするバイク(A)と、狭い道路を直進する自動車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

⑩一方が明らかに広い道路からなる交差点で、狭い道路から進入し、直進しようとするバイク(A)と、広い道路から交差点に進入し右折しようとした自動車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが6、Bが4になります。

⑪一方が優先道路からなる交差点の場合、優先道路から交差点に進入し右折しようとする自動車(A)と、非優先道路から交差点を直進しようとするバイク(B)が 衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

⑫交差点で先を走るバイク(A)が左折しようとしたところ、直進後続車(B)に衝突した場合、過失割合は、Aが6、Bが4になります。

⑬先を走るバイク(A)が進路変更しようとしたところ、後続直進車(B)と衝突した場合、過失割合は、Aが6、Bが4になります。

⑭バイク(A)が道路上で転回し終わった後、後方から走行してきた自動車(B)と衝突した場合、過失割合は、Aが6、Bが4になります。

自動車と自転車の事故

①青信号で交差点に進入し、黄信号で右折しようとした自動車(A)と、黄信号で交差点に進入し、直進しようとした自転車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが6、Bが4になります。

②黄信号で右折しようとした自転車(A)と同じく黄信号で直進しようとした自動車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

③青信号で交差点に進入し、赤信号で右折しようとした自動車(A)と、赤信号で交差点に進入し、直進しようとした自転車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

④黄信号で交差点に進入し、赤信号で右折しようとした自動車(A)と、赤信号で交差点に進入し、直進しようとした自転車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが6、Bが4になります。

⑤信号のない交差点において、右折しようとした自転車(A)と、直進しようとした自動車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

⑥一方に一時停止規制のある交差点で、一時停止規制のある道路から交差点に進入し、直進しようとした自転車(A)と、一時停止規制のない道路を直進し交差点に進入しようとした自動車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

⑦一方に一時停止規制のある交差点で、一時停止規制のある交差点から右折しようとした自転車(A)と、一時停止規制のない道路を直進し交差点に進入しようとした自動車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

⑧一方に一時停止規制のある交差点で、一時停止規制のある交差点から直進しようとした自転車(A)と、右折するために交差道路の左方から交差点に進入してきた自動車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

⑨一方に一時停止規制のある交差点で、一時停止規制のある交差点から直進しようとした自転車(A)と、右折するために交差道路の右方から進入してきた自動車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

⑩一方が優先道路からなる交差点で、直進するために非優先道路から交差点に進入してきた自転車(A)と同じく直進するために優先道路から交差点に進入してきた自動車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

⑪一方が優先道路からなる交差点で、右折するために非優先道路から優先道路に進入してきた自転車(A)と、優先道路を直進し、交差点に進入してきた自動車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

⑫一方が優先道路からなる交差点で、直進するために非優先道路から交差点に進入した自転車(A)と右折するために優先道路の右方から交差点に進入した自動車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

⑬一方が優先道路からなる交差点で、直進するために非優先道路から交差点に進入した自転車(A)と右折するために優先道路の左方から交差点に進入した自動車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

⑭路外から道路内に進入した自転車(A)が、道路内を直進する自動車(B)と衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

自動車と歩行者の事故

①安全地帯が設けられている道路で、青信号で交差点に進入した自動車(A)が、黄信号で横断歩道を歩行し始め、安全地帯の手前または直後に黄信号から赤信号になったにも関わらず、安全地帯の先まで進んだ歩行者(B)と衝突した場合、過失割合は、Aが6、Bが4になります。

②黄信号で交差点を右左折した自動車(A)と、赤信号で横断歩道の直近(幹線道路であれば15~20m、それ以外であれば10~15mほどの地点)を横断した歩行者(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが6、Bが4になります。

自転車と歩行者の事故

歩行者が自転車と衝突する交通事故では、どうしても歩行者の方が重傷になりやすく、自転車は凶器のような扱いを受けることも少なくありません。

そのため、自転車は歩行者以上に重い注意義務を課されており、基本の過失割合は自転車の方が重くなると考えられています。しかし、事故によっては過失割合が歩行者:6、自転車:4となるケースもあります。下記のような場合は、それにあたります。

- 赤信号で横断歩道を渡っていた歩行者と、青信号で前方または後方より右左折してきた自転車が衝突した場合

- 信号で横断歩道を渡っていた歩行者と、黄信号で交差道路より直進してきた自転車がぶつかった場合

交通事故の被害者に過失があった場合、自己負担を少しでも減らすには?

被害者だと思っていても、自分にも過失があると認められることはままあります。その場合、健康保険を利用して治療を継続する方法があります。

仮に、過失割合が6対4で、自身に4の過失が認められた場合、治療費も4割は負担しなければなりません。しかし、その自身が負担すべき4割の治療費のうち、健康保険を適用すればその3割の負担ですみます。また、任意保険と異なり、保険の適用により保険料が上がることもありません。

そのため、健康保険を適用できるかどうかはまず確認して、適用は積極的にすることをおすすめします。

相手(加害者側)が過失割合に納得しない場合の対処法

加害者は、そう簡単に過失割合を受け入れてはくれません。こちら(被害者)が小さい過失を主張しても、過失はあるものとして、強く主張されるでしょう。

交通事故の過失割合には、弁護士による判例解釈が必要になるケースも多いので、この場合には、まず弁護士に相談しましょう。

過失割合6対4から修正することに成功した解決事例

参考資料が足りない中、弁護士の介入によって過失割合の修正に成功した事

被害者は、自転車を運転して交差点に差し掛かったところ、交差道路左方から、時速50~60kmで直進してきた相手方車両に跳ね飛ばされるという事故態様でした。

当初の過失割合は、当方:相手方は4:6を主張されてきましたが、弁護士が既存の資料を収集し、2対8にまで修正することができました。

過去の判例を用いて過失割合をより有利に修正できた事例

事故態様は、歩車道の区別のない道路において、依頼者が道路の右側を通行していたところ、正面から走行してきた自転車と衝突したという事案です。

被害者の素因(もともとの特性等)が影響したとされ、被害者に4割の過失があるとされたところ、弁護士が過去の裁判例をあたり、被害者の過失を3割まで減らすことに成功しました。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

過失割合が6対4でも弁護士費用特約を使うことができます!まずは弁護士にご相談ください!

過失割合といっても、自分の経験した事故がどのくらいの過失割合かわからないことも多いでしょう。

少しでも事故のことを知り、わからないので過失割合を検討したい場合、ぜひ弁護士にご相談ください。

また、過失割合6対4では被害者の示談金は4割減額されてしまうので、そんなはずはないと戦いたい場合、きちんと相手方当事者にその主張をしていくことが大切です。

保険会社に弁護士特約に加入していれば、弁護士費用もほとんどかからずに示談することができます。交通事故の際、ずは、お気軽に弁護士にご相談ください。

相続が発生した際、相続する人はどの範囲までの人なのでしょうか。

以下で解説していきます。

相続人の範囲 (法定相続人)

端的に言うと、被相続人(亡くなった方)を基準に、戸籍上の配偶者は必ず相続人となり、

それ以外は、子(第1順位)⇒父母(第2順位)⇒兄弟姉妹(第3順位)の順で相続人となります。

どこかの順位でひっかかれば、その数字の少ない順位どまりで相続人となります。

例えば子が相続人となれば、父母や兄弟姉妹が存命であっても父母や兄弟姉妹は相続人となりません。

そもそも子がおらず、父母も亡くなっていて、兄弟姉妹が存命であれば、兄弟姉妹のみが相続人となります。

図表でお示しすると以下のとおりです。

| 相続順位 | 相続人 | 相続人が亡くなっている場合 |

|---|---|---|

| 必ず相続人になる | 配偶者 (2分の1) | – |

| 第1順位 | 子 (直系卑属) 子全員で(2分の1) |

孫 |

| 第2順位 | 父母 (直系尊属) 父母全員で(3分の1) |

祖父母 |

| 第3順位 | 兄弟姉妹 (傍系血族) 兄弟姉妹全員で(4分の1) |

甥姪 |

配偶者は必ず相続人

配偶者がいる場合は、必ず相続人となります。

「ポイントは戸籍」としておさえておくとよいです。

相続発生時点で配偶者である必要があり、離婚した後に相続が発生した場合は、配偶者は相続人となりません。

離婚協議の最中や別居中であっても、配偶者は相続人となる一方、内縁関係では相続人となることはできません。

第1順位は子

配偶者以外の相続人で優先して相続人となるのは被相続人の子です。

子が既に亡くなっていたとしても、孫⇒ひ孫……と遡っていき、相続人となります。

養子もここでいう「子」に該当します。

第2順位は親

故人に子がいない場合は、親が法定相続人となります。第3順位は兄弟姉妹

故人に子も親もいない場合は、兄弟姉妹のみが法定相続人となります。

相続人が亡くなっている場合の代襲相続について

例えば、子が亡くなっているものの、孫が存命であった場合には、 代襲相続が発生して、孫が第1順位として相続人となります。

相続人になれない人

以上が基本的な相続人の範囲についての考え方ですが、相続人の範囲に含まれているとしても相続人になれないケースがあります。

相続放棄をした相続人の子

相続人である子によって相続放棄がなされた場合、その相続人である子は、その相続において初めからいなかったものとして扱われます。

相続放棄がなされた場合は代襲相続も発生しないので、孫も相続人となることができません。

相続欠格になった人

例えば、意図的に被相続人や自分以外の相続人を死亡させたり、死亡させようとして刑に処せられた方等は、相続欠格事由があるとされ、法律上当然に相続人でなくなります。

相続廃除された人

相続人の廃除という仕組みがあります。

一言でいうと、推定相続人から虐待されたり、重大な侮辱を受けた場合等に、予め家庭裁判所で手続きしたり、遺言書で、相続の対象から外す仕組みのことです。

もっとも、かなり極端な内容ですので、家庭裁判所で認められることはあまりありません。

なお、相続欠格との主な違いは、廃除が被相続人によるアクションが必要となるのに対し、欠格の方が法に抵触することでいわば自動的に相続人になることができなくなる点にあります。

相続人が誰もいない場合はどうなるのか

相続人が誰もいない場合で、被相続人にて何もしていない場合、被相続人が保有していた財産は国の財産となります。

相続財産の範囲

亡くなる方が生前に持っていた財産の内、お墓等の祭祀財産やその方固有の権利義務(生活保護の受給権等)を除いたものを相続財産といいます。

プラスの財産

不動産、預貯金、有価証券や貸付金等、多岐にわたります。

マイナスの財産

相続財産は「プラス」のものに限りません。「マイナス」のものもあります。典型的には借入金で、ローンや、クレジットの残債務等が含まれます。

支払わなければならない公租公課もマイナスの財産として相続されます。

対象とならないもの

1 祭祀財産

一言で言えば、祖先を祀るために必要な財産です。家系図、位牌、仏壇、墓地等で、相続とは別系統で整理がなされるため相続財産とはなりません。

2 一身専属権

例えば雇用契約上の地位のように、「その人でないと意味がない権利・義務」をイメージしてもらえればよいでしょう。

相続する割合 (法定相続分)

法定相続分を整理すると以下のとおりです。

| 相続人 | 相続する割合 |

|---|---|

| 配偶者のみ | 配偶者 全て |

| 配偶者と子 | 配偶者 1/2、子(全員で) 1/2 |

| 子のみ | 子(全員で) 全て |

| 配偶者と親 | 配偶者 2/3、親(全員で) 1/3 |

| 親のみ | 親(全員で) 全て |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 3/4、兄弟姉妹(全員で) 1/4 |

| 兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹(全員で) 全て |

遺言者の内容が優先されることに注意

確定など豊富な経験と知識でサポートいたします以上の説明は、民法の定めによるものであり、遺言がない場合によるものです。

もし遺言がある場合には原則として遺言の内容が優先されますのでご注意ください。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

遺産相続でお困りならば弁護士にご相談ください。相続人や相続遺産の確定など豊富な経験と知識でサポートいたします

相続人の範囲や相続の対象となる財産の範囲は、いずれも極めて重要な問題です。遺言や相続でお困りならば是非相談いただき、疑問を解消いただくとよいでしょう。

-

保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)